Au moment d’écrire ces lignes, Dr Gilles de Margerie, coordonnateur de la Clinique des demandeurs d’asile et réfugiés de Montréal et médecin conseil pour le programme Une passerelle vers un avenir en santé, s’active en vue de recevoir et de soigner les réfugiés ukrainiens dont le pays est ravagé par la guerre. Le principal intéressé, qui travaille depuis plus de 18 ans auprès des demandeurs d’asile et réfugiés, a une très bonne idée de ce qui l’attend. Il était au front au moment de l’arrivée des réfugiés syriens à Montréal en 2015.

Quel sera l’état d’esprit des patients qui seront accueillis, et quels seront les types de soins prodigués ?

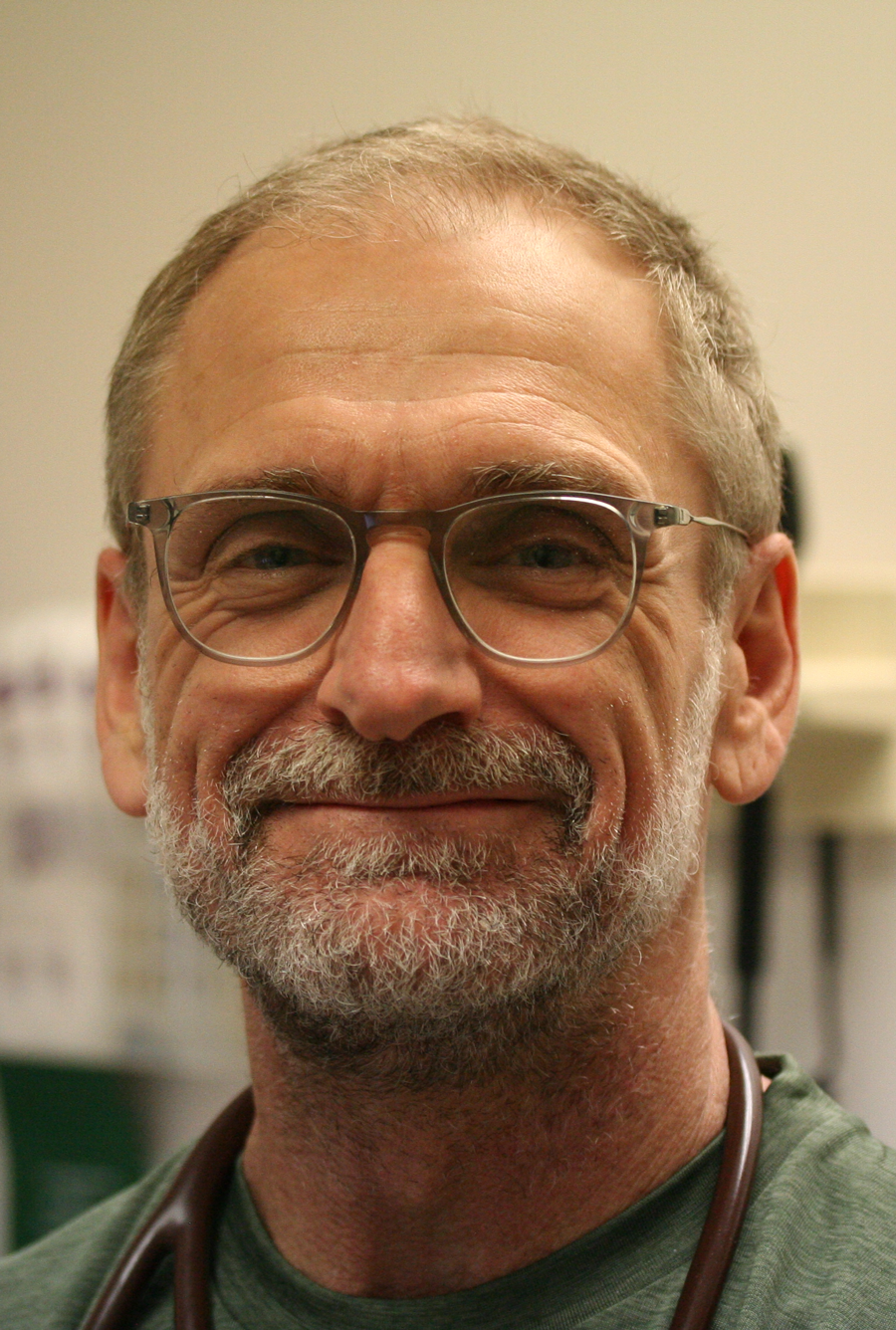

Dr Gilles de Margerie, coordonnateur de la Clinique des demandeurs d’asile et réfugiés de Montréal et médecin conseil pour le programme Une passerelle vers un avenir en santé. Photo : A. Casavant

Les événements qui sont survenus en Ukraine sont récents.

On s’attend à ce que les gens soient bouleversés, souffrent de stress aigu, et ce, encore pour plusieurs semaines après leur arrivée ici. Ils ont été témoins d’événements extrêmement traumatisants. Et les enjeux de santé mentale peuvent ne pas être uniquement liés à la guerre. Parmi les Ukrainiens que nous soignerons, certains avaient déjà, avant le déclenchement du conflit, des vulnérabilités concernant leur santé mentale. Elles le seront davantage avec la guerre. Il faudra donc être attentif au développement d’états de stress post-traumatiques, mais aussi à la dépression majeure et aux troubles anxieux.

En ce qui concerne la santé physique, on devra porter une attention particulière aux traitements médicaux interrompus et bien sûr aux blessures physiques de la guerre. Il faut aussi se souvenir que nous sommes toujours en pandémie de la COVID-19 et qu’en Ukraine le taux de double vaccination n’est qu’à environ 34%.

Quels sont les autres aspects en particulier auxquels vous devrez vous attarder ?

Plusieurs personnes étaient sous traitement pour toutes sortes de maladies chroniques ou cancers. En fuyant leur pays, ces traitements ont dû être interrompus, car les gens ne pensent pas nécessairement fuir avec leurs médicaments. Et dans les pays de transit, il n’y a pas de garanties qu’il y a eu continuité des soins.

Il y a aussi le problème des maladies infectieuses dont les traitements ont pu également être arrêtés. L’Ukraine est un pays où le taux de tuberculose est élevé et dont la multirésistance aux antibiotiques est connue. Il va falloir que l’on soit attentif aux gens qui manifesteraient des symptômes respiratoires; il faut bien sûr penser à la COVID-19, mais aussi potentiellement à la tuberculose.

Il nous faudra aussi être conscients qu’au niveau pédiatrique, les taux de vaccination en Ukraine sont sous-optimaux pour plusieurs maladies, dont la rougeole. Il faudra penser prévention et mettre à jour les vaccins chez les enfants et les adultes, et être vigilant aux cas suspects.

Au-delà de l’aspect clinique, est-ce qu’il y a d’autres défis que vous envisagez ?

L’évaluation médicale est souvent teintée par un manque d’information médicale. Peu d’Ukrainiens arriveront avec leur dossier médical. On peut donc avoir l’impression de repartir à zéro. On doit parfois agir sur une impression diagnostique avant de pouvoir refaire tous les tests pour le confirmer. Ceci peut compliquer les décisions de nos spécialistes qui doivent, par exemple, reprendre le traitement d’un cancer sans les données pathologiques de l’Ukraine.

Il y a aussi la « represcription » de médicaments avec laquelle il faudra faire attention. Avec l’arrivée des réfugiés syriens, on a travaillé de pair avec les pharmaciens qui ont pu nous aider à trouver les médicaments, car souvent les personnes ne se souviennent que du nom commercial de ceux-ci, et Google n’a pas réponse à tout. Les pharmaciens ont les outils nécessaires pour trouver les bons noms des médicaments dans leur équivalent québécois.

En fait, un des défis importants sera de s’adapter au débit des arrivées. Si on assiste à l’arrivée de 5 à 10 réfugiés ukrainiens par semaine au Québec, le défi sera tout autre que l’arrivée en même temps de trois avions avec 300 réfugiés à bord. Avec les réfugiés syriens, on avait instauré tout un système de triage dans un centre spécialisé et ça s’était très bien déroulé. En ce moment, nous ne nous attendons pas à un scénario semblable, mais nous devons planifier pour parer à toutes les éventualités. L’efficacité d’une prise en charge lorsque quelqu’un arrive de l’étranger est potentiellement limitée par le chaînon le plus faible.

La barrière de la langue représente-t-elle un défi majeur ?

La barrière linguistique est toujours un défi. Avec tout allophone, on peut avoir le réflexe de vouloir se satisfaire d’un membre de la famille ou un ami pour traduire en consultation. Or, il est bien reconnu que ceci est une mauvaise pratique. Ce genre d’interprétariat ne permet au patient de s’exprimer librement et en toute confiance. Il faut que l’on s’assure que les médecins et les autres professionnels de la santé (p. ex., infirmières, infirmières praticiennes spécialisées, travailleurs sociaux) sont accompagnés d’interprètes. À notre clinique, on a toujours accès à des interprètes professionnels, mais je suis conscient que ce n’est pas le cas dans la majorité des cliniques ou hôpitaux. Ceci est malheureux et dépend surtout d’une volonté administrative. Pour les Ukrainiens nous tentons actuellement de pallier à ceci avec une banque informelle de professionnels parlant ukrainien ou russe.

Depuis presque 20 ans, vous travaillez auprès des réfugiés. Quel est votre constat ?

Je vois des gens extrêmement résilients et forts, qui ont pu, malgré ce qu’ils ont vécu dans le passé, se débrouiller pour arriver au Canada, au Québec. Des gens qui sont prêts à lutter malgré tout. Pour moi, c’est une nouvelle victoire chaque fois. Je ne sais pas si le mot miracle est le bon mot, mais c’est excessivement impressionnant de voir chez mes patients cette force et cette volonté de surmonter les traumatismes vécus et de reconstruire leur vie. Je ne doute pas que les Ukrainiens nous montrent la même chose.